水晶発振子のコルピッツ回路では、ブレッドボードでやると異常発振しやすいという。

(過去記事「水晶発振子を測定するためのスペアナ、ネットアナの記事 オーディオお宝記事12」でご紹介した「実験・製作の記録」というサイトの「汎用発振基板の製作および実験」)

そのころ、オシロの異常に気付かなかったから、

てっきり発振が揺れているのは、異常発振のせいだと思っていた。

そのサイトには、全面銅色のランド基板なるものが紹介されていた。

グラウンドが、ブレッドボードよりも頑丈になり、異常発振しにくくなるのだそうです。

このような全面銅色で、よくも回路を形成できるなと思い、

調べてみると、5mm角程度に切った基板を、ランドとし、

それを基板の上に、瞬間接着剤で固定して、張り付けるのだそうです。(「GIGYUTU.com」というサイトの「ランド法によるプリント基板製作法 」等。)

これによれば、プリント基板を作らなくても、簡易に試行錯誤できる。

その他ネットアナのブリッジを調べてみると、

ハムの分野では、使っている方が多いらしく、そういう画像を示したサイトを見かける。

えせの異常発振現象に手を焼いて、しょうがないから、ランド基板を作ることにしました。

「ランド」は、プラスティック用のカッターで切るということなので、

買ってきました。

しかし、切ってみると、これが全く切れません。

他のサイトを見ると、「ランドを売ってほしい。売ってくれれば買う。」などというご意見が多数あり、

大変にめんどくさいという欠点があるようです。

そこで、ランドは、0.5mmの銅板をハサミで切ることにしました。

これのほうが楽ちんです。

絶縁体は、とりあえず、両面テープで。

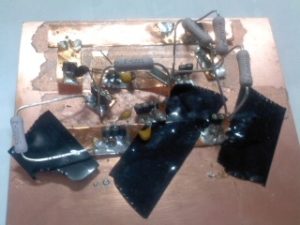

下の図はちょっと見苦しいので、すいません。

部品の交換は、ブレッドボードを見習って、ランド基板とのハイブリッドにしました。

つまり、秋月さんの①「分割ロングピンソケット 2x42」、②「分割ロングピンソケット 1x42」

、③「シングルピンソケット (低メス) 1×20」をペンチで切って使います。

上記では、③をつかいました。端子の先を90度折り曲げて、全部一括で1つのランドにはんだづけします。

これで、ランド基板ながら、部品交換が出来るようになりました。

ところが、③では、トランジスタ、セラミックコンデンサは入っても、2wのコーアのMOSタイプの抵抗は入りません。後で気づいたので、直接はんだ付けしましたが、抵抗は2本ずつしか買っていないので、

秋月さんの抵抗のセット(過去記事「ブレッドボードによる水晶発振回路の試作、試行錯誤の仕方」参照。)を買っておけばよかったと後悔しました。

③の代わりに、①②は、穴が大きいサイズなので、入るかと思います。

③へは、奥までしっかり刺さないと、固定されません。ICの場合、ランドを近接して配置しないと、足の距離が結構短いので、しっかり刺せるよう、注意が必要です。

そのうち、両面テープの接着力が、落ちてきました。

なんとか、発振を確認しましたが上記のとおり、異常発振で困りました。上記試行錯誤の記事の通りオシロが原因と分かりましたし、その後、ランド基板でも、発振を確認できました。

なお、両面テープの絶縁材では、銅と銅が近接しすぎて、容量が生じるかもしれません。

その場合には、絶縁材として、版画等の材料販売されているゾウハウさんで売っている、モザイクをお勧めします。

紙紙、レンガ、木、セラミックのタイプなどがあるようです。

「ランドを売ってほしい。売ってくれれば買う。」という方は、

これを買えばいいのではないかと、そう思いました。

とりあえず10MHZでは、ブレッドボードでも、異常発振しないようなので、

そこまではしませんでした。